院長の週末

2018年 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

2019年 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

2020年 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

2021年 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

2022年 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

2023年 1-4 5-8 9-12

2024年 1-4 5-8 9-12

2025年 1-4

龍門山 4月27日

和泉葛城山 4月26日

タケノコ 4月25日

コウモリ 4月20日

タケノコ 4月18日

タケノコ 4月11日

コウモリ 4月5日

和歌山城と動物園 4月4日

タケノコ 4月3日

コウモリ 3月29日

コウモリ 3月23日

コウモリ 3月15日

コウモリ 3月14日

天王寺動物園 3月11日

神戸どうぶつ王国 3月8日

コウモリ 3月1日

太陽公園 2月28日

コウモリ 2月28日

コウモリ 2月24日

二上山のリス 2月24日

貝展 貝に沼る 2月21日、22日

奈良公園 2月16日

神戸どうぶつ王国 2月15日

博物館友の会 バックヤードツアー 2月8日

博物館50周年 2月8日

コウモリ 2月1日

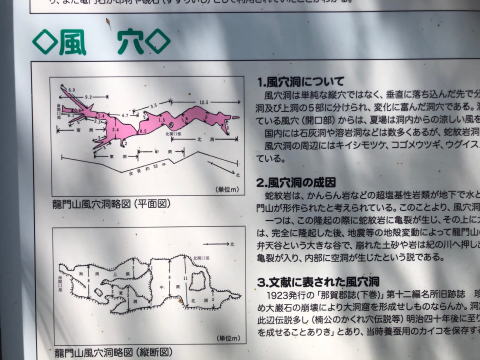

龍門山

4月27日

知り合いの方から、龍門山に穴があってコウモリがいた、との情報をもらいました。穴と言っても、縦穴らしいです。入れるかどうかを知りたくて、急に思い立って行ってみることにしました。

駐車場から現地まで、急坂がずっと続きます。一時間半ほど歩いて、やっと到着しました。

後で知ったのですが、けっこう有名な風穴らしいです。さらに、案内板ではそこそこの大きさがありそう。

ザイルとはしごがあれば何とかなりそうです。近いうちに再調査したいです。

この山はギフチョウでも有名です。といっても、いったん絶滅したのですが、誰かが何年後かに、人工飼育したのを放蝶したものが定着したのだそうです。

携帯で撮影を試みましたが、うまく撮れませんでした。

風穴からさらに歩いて、やっと山頂です。

久しぶりのハイキングで、けっこう、たいへんでした。

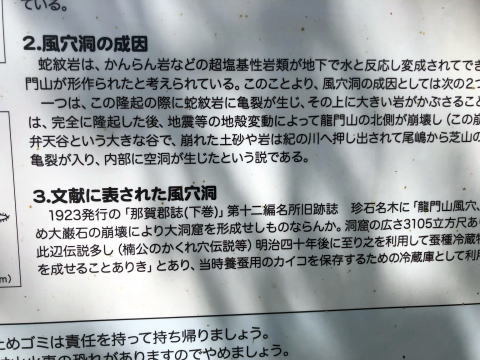

和泉葛城山

4月26日

知り合いの方が、ここで鳥の標識調査をされています。夏に私たちのグループで、コウモリの調査をする予定があるので挨拶を兼て見学に行きました。

ここのブナ林は天然記念物になっています。

以前は山頂に店があって、キャンプもできました。何十年か前、ここでテントを張った記憶があります。

天気が良ければ景色もいいのですが、今日はかすんでいてあまり遠くは見えませんでした。

タケノコ

4月25日

毎週、通っています。

割といいのがいくつか。

コウモリ

4月20日

上腕骨の骨折で何年も保護飼育していたオオタカを、いよいよ放鳥しようと思って和歌山県の某所へ行きました。

オオタカは普通に飛んでいきました。もっと早く放してやればよかった。

ついでに近くのコウモリを見てきました。

暗渠のコウモリです。

ここでは、このコンクリートのへこんだところで、モモジロコウモリが出産します。私に驚いてみんな飛んでしました。

飛んでいる写真が何枚か撮れましたが、これを見るとユビナガコウモリのように見えます。混棲していたのかもしれません。

タケノコ

4月18日

毎週通っています。

やっとタケノコらしいのが顔を出していました。今年は遅いのでしょうか。

タケノコ

4月11日

やっぱり、大きいものは見当たりません。

何とか見つけたものも、掘るのがへたくそで上の方でちょん切ってしまいました。

コウモリ

4月5日

研究材料を欲しい、との事で、標識コウモリを探しに行ってきました。

ピーク時はキクガシラコウモリが千頭以上いるのですが、今日は300頭ほど。

暖かくなって分散が始まっているようでした。

探していた、昔の標識個体はいませんでした。

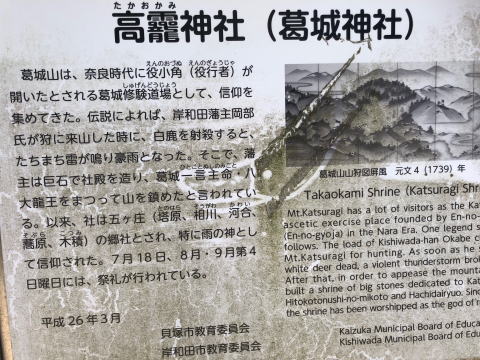

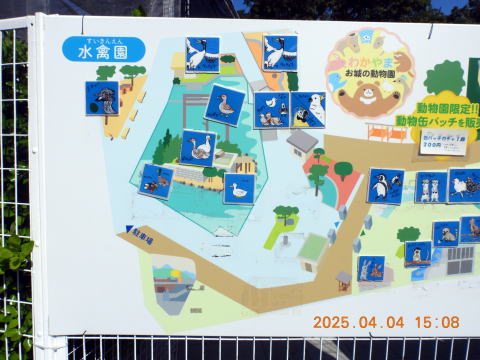

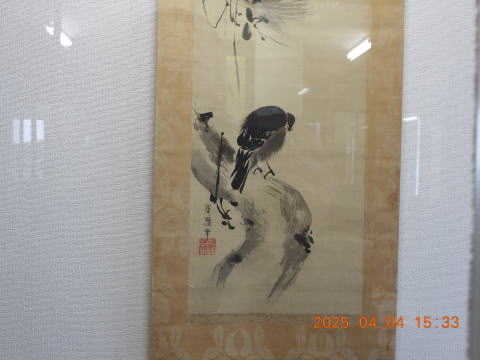

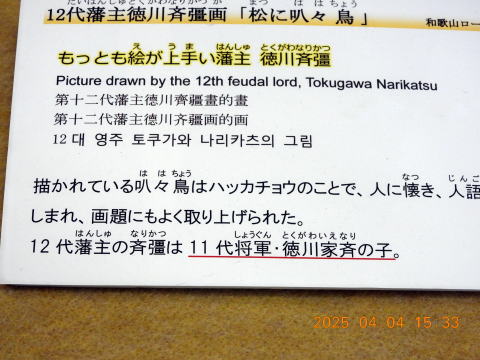

和歌山城と動物園

4月4日

今日は金曜日でしたが、午前中は仕事でした。急に思い立って、午後から和歌山城へ行きました。

「桜まつり」というのをやっていて、大道芸があちこちで行われていて、屋台もたくさん出ていました。

日本庭園がありました。

こちらにはりっぱなクスノキ。世話をしているおっちゃんが、樹齢500年、とか言ってました。城は戦争で燃えたんだけど、これは生き残ったそうです。

今日のもう一つの目的は動物園。

動物はあまりいませんが、お城にあるというのが売りだそうです。

ここはかなり前にも来ていて、当時とは収容されている動物はずいぶん違うようでした。

私は登ったことがあるのですが、妻が入りたいというので同行しました。大人一人410円、だったかな。

国宝だったのに、焼夷弾で全焼して戦後に建て替えられたそうです。

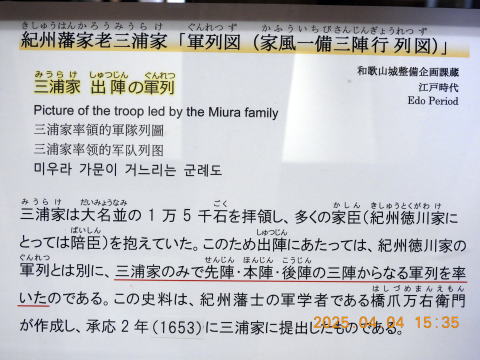

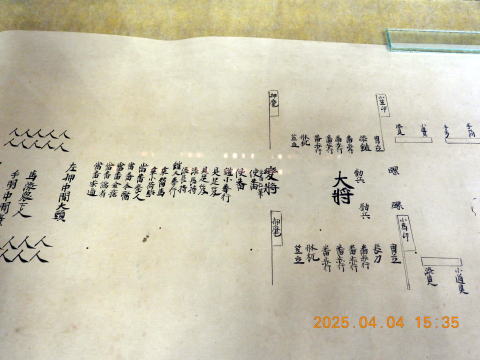

各階の展示は、まあ、よくあるパターンです。実物が並んでいるので、それなりに見ごたえはあります。

ハッカチョウ、って、今頃になって帰化しつつある鳥です。当時から輸入されていたんだなあ。

いわば、参列の表。

猿回しがいました。

タケノコ

4月3日

過去の記録を見ると、タケノコが出ているかもしれません。

が、行ってみてもほとんど掘った跡もなく、さんざん探し回ってこんなのが採れただけでした。

おまけに、メジロの巣。

コウモリ

3月29日

コウモリのDNAサンプルを欲しい、との事で某所へ行ってみましたが、残念ながら、目的とする年齢の子が見つかりませんでした。

いろいろ準備してきたのですが。

別の調査地へも行ってみました。

ここは好きな調査地の一つです。

さらに、別の調査地へも行ってみました。

ここも非常に好きな場所のうちの一つですが、車が置きにくく、記録としては目新しい発見もなさそうなので、あまり来ていません。

コウモリ

3月23日

DNAサンプルが欲しい、との事で、東京から専門家の方が来られた。そのお手伝い、というか、生息地へご案内。

テングがポツン、と一人でいた。

別の調査地。

期待通り、テングのやや大きめのコロニーがあった。

ここはザイルとはしごで10数m垂直に降りる。

泥だらけになった。

コウモリ

3月15日

連日のコウモリです。気になっていたところがあったので行ってみました。

JR廃線跡です。いつもは2~300頭のキクガシラコウモリが冬眠しているのに、12月の調査ではほとんど見つかりませんでした。

行ってみましたが、やっぱり数頭いただけで、コロニーはありませんでした。どうしてでしょう?

その近くの洞穴には、少しだけいました。

(右)ユビナガコウモリもほんの少し。

コウモリ

3月14日

いつものコウモリ。

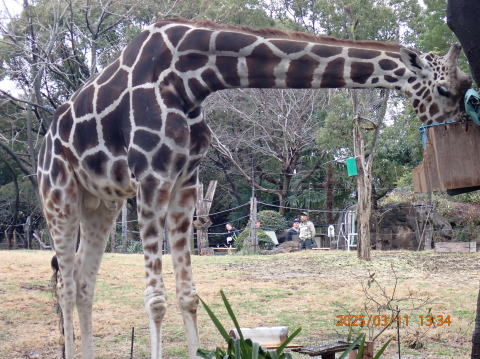

天王寺動物園

3月11日

動物看護学校の学生さんが実習に来たので、お昼は暇なんですごく久しぶりに動物園へ行った。

先に結論を書くと、あんなので入園料を取る、って詐欺じゃないかなあ。敷地のほぼ半分、工事中。正確な記憶じゃないけど、もう10年以上、どっかを工事しているんじゃないかなあ。工事をしている最中にも動物が亡くなって、空き家が増えてるような気がする。せめて、何のための工事か、どんな動物が来る予定とか、いつまでやるとか書いてくれりゃ少しは納得する可能性もあるけど、先がさっぱりわからない。半分工事しているんだったら、入園料も半分にするべき。

何年か前、シロクマが生まれた時や親子での展示が始まった時はものすごい人だったけど、まあ、平日の雨という事もあってか、あんまり混んでいなかった。そもそも、この子が誰なのか、説明もなく、よくわからなかった。

段ボールで作られた動物たち、だそうです。

入り口で職員のお姉さんが「店番」とカウントをされていました。そんなの、必要かなあ。なんだか、もったいない。

作品は、まあ、こういう芸術というのは判断がむつかしい。

この施設を作った時はすごく期待したけど、実際に見学に行くと、なんだかなあ、って言う感じでした。ピントがずれているというか。

これらの剥製は痛みが激しく、補修の仕事を大阪自然史センターが受けました。知り合いがその作業をしていて、ときどき私も手伝いに行きました。

懐かしい。

(右)10kg近いアナグマ。太りすぎ?こんなもん?

鳥のケージはもっとにぎやかだったような気もするけど、こんなもんだったかなあ。

夜行動物舎はキーウィもいないし、3.4カ所がオオコウモリだったような気がする。で、オオコウモリの部屋ではゴキブリが走り回っていました。こっちの方が面白かったです。

アイファーも、出来た時は素晴らしかったけど、すぐに寂しくなり、先細りです。

最近は神戸どうぶつ王国に通っていることもあり、その差に驚かされるというか、天王寺動物園のやる気のなさにがっかりしました。そういえば、職員さんの姿もほとんど見なかったなあ。民間の施設ならとっくにつぶれているのでは?

神戸どうぶつ王国

3月8日

久しぶりの神戸どうぶつ王国です。

コウモリ

3月1日

高野山のコウモリです。

ウサギコウモリにモモジロコウモリ。

こちらにはテングコウモリ。

太陽公園

2月28日

姫路にある公園です。

広大な敷地に、お城と石像があります。

こちら。

コウモリ

2月28日

兵庫県西部のコウモリです。

こちらの穴には、コキクガシラコウモリが300頭以上いました。

モモジロとユビナガの混合コロニーです。

もう一カ所の穴には、キクガシラが1000頭以上。

こちらにはテングコウモリ。

見た目がおかしい子がいました。顔を見ればテングコウモリです。

病気なのかなあ。

(左)部分白化のキクガシラです。

コウモリ

2月24日

二上山の近くに屯鶴峯があります。

ここは凝灰岩の山になっており、本来は白い岩山が雄大な景色を作っているのですが、雪と雨で岩肌が隠れて、あまりいい景色ではありませんでした。この山の谷に、防空壕があるので行ってみました。

キクガシラがいくつか冬眠していました。

リス

2月24日

ネットで、二上山にリスがいる、というのを見つけ、さっそく出かけてみました。

本来は峠に無料駐車場があるのですが、峠の少し下で道路の凍結、雪、ザラメ状態でノーマルタイヤの車が登れなくなっており、私の車も登れそうになかったので近くの道の駅に車を置きました。おかげで、余分に1kmくらい歩くことになりました。

リスがいるかもしれないのは山頂付近。そこまではずっと雪道。こんな雪でもハイカーの方は多く、みなさん、アイゼンを付けておられました。わたしは普通のハイキングシューズで、ずるずる滑りながら歩いていました。

リスがいるかもしれない場所に行くと、ヤマガラ、シジュウカラ、ソウシチョウがいっぱいいました。リスは姿がありません。

しばらく待っていると、向かい側の斜面から姿を現しました。雪の下からエサを探して、ずっともぐもぐしていました。この時は2頭いたようです。

とにかく、かわいい。人慣れしているのか、ハイカーが来てもあまり気にしていないようでした。

(左)シジュウカラとソウシチョウ。

(右)ソウシチョウとリス。

ずっと眺めていても飽きませんが、寒いので退散しました。

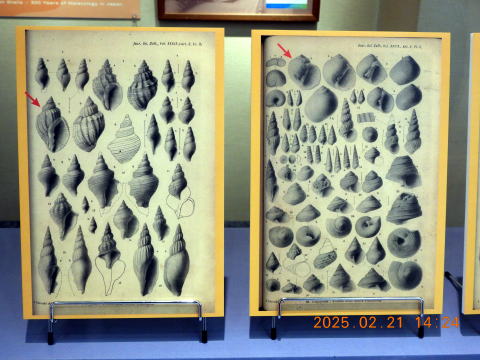

貝展 貝に沼る

2月21日、22日

博物館の特別展です。

こちら。

奈良公園

2月16日

鳥の会で、奈良公園で観察会。主目的はニュウナイスズメとムササビ。

午前中は実家へ行くので、そのついでにすごく久しぶりに参加することにした。私の主目的はムササビだったりします。

例によって、東大寺方面はすごい人。シカもいっぱいいますが、シカせんべいなんてほとんど食べません。お腹いっぱいなんでしょう。なら、どうしてここに集まっているのでしょうか。

人込みを避けて春日野方面へ。鹿苑あたりをうろつき、春日大社を経由して軽く一周しました。

途中の水路でカワセミ。ゆっくり観察できました。

水が落とされた浮見堂。何もいなかった。

夕方に東大寺へ。

日没を待って大仏殿前に移動し、ムササビを待ちます。普通はまず鳴き声で確認するのですが、今日はいきなり飛ぶ子が何頭かいました。飛んだ方向を確かめ、ライトを当てると目が光っているのが確認されます。いつもは枝でじっとしているムササビをじっくり観察できることが多いのですが、今日は木の上かなり高い所での観察が多くて、ちょっと残念でした。

神戸どうぶつ王国

2月15日

久しぶりに神戸どうぶつ王国へ。

土曜日だったけど、あまり人は多くありませんでした。そういえば、バスも止まっていなかったかも。

クマはやっと古い毛が抜けて、残りは首周りに少しあるだけになりました。

コアリクイが、ボトルの取り合いをしていました。

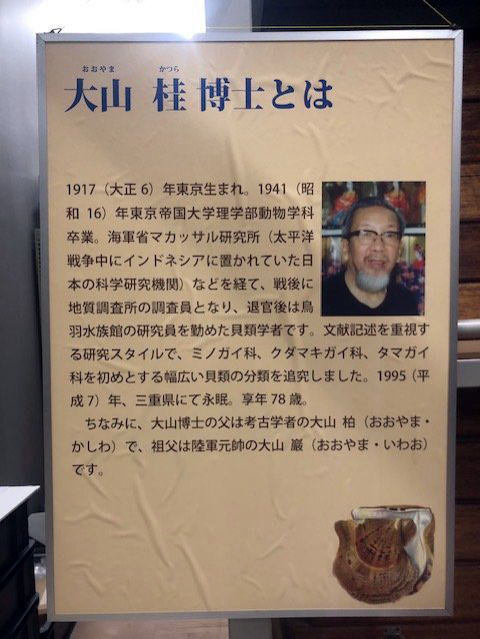

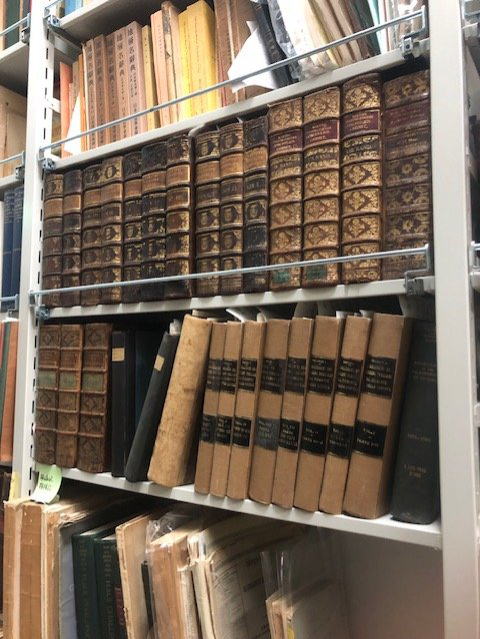

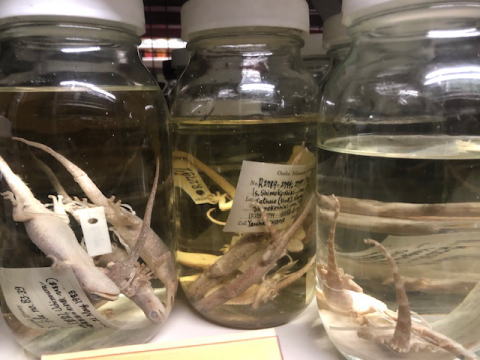

博物館友の会バックヤードツアー

2月8日

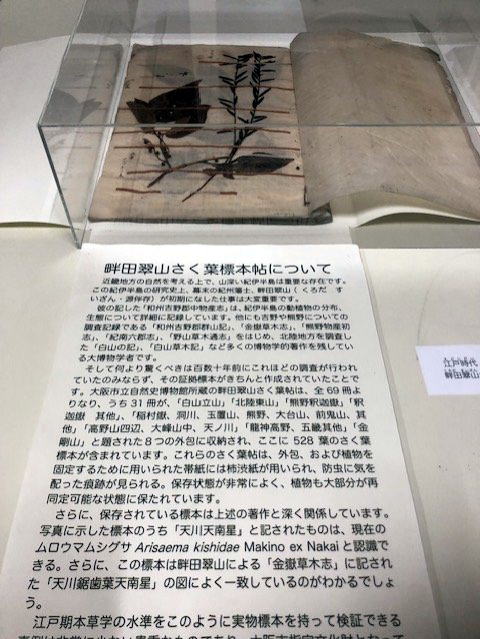

博物館友の会のバックヤードツアーです。害虫の活動性が低い冬にいつも実施されています。

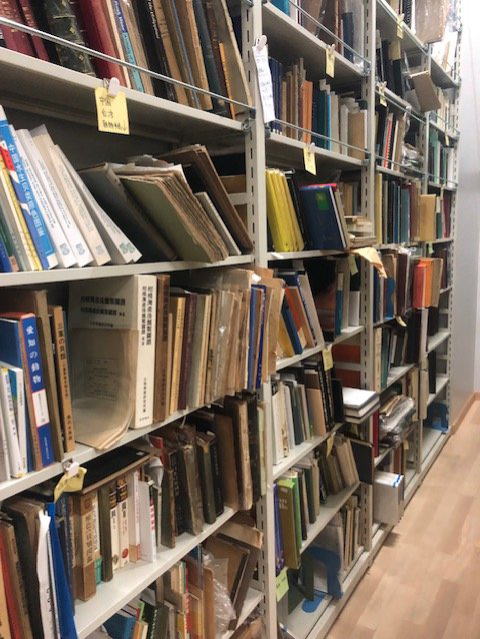

収蔵庫内にある、大山文庫です。

膨大な蔵書が鳥羽水族館より寄託されており、博物館で整理されつつあります。外国の貴重な、古い文献、蔵書類が多数あります。何度見てもその数に圧倒されます。

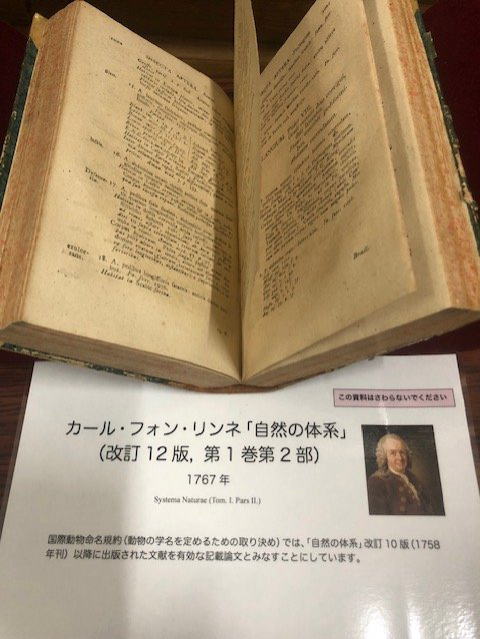

(左)リンネの本で、出版は1767年。たしか、リンネの弟さんのサインがあったはず。

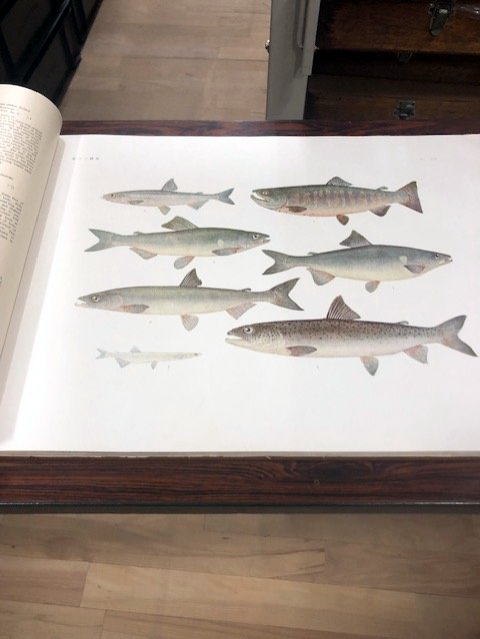

(右)昭和6年の、日本で発行された本です。印刷が素晴らしい。

実習室では、各分野の学芸員が自慢の一品を展示しています。

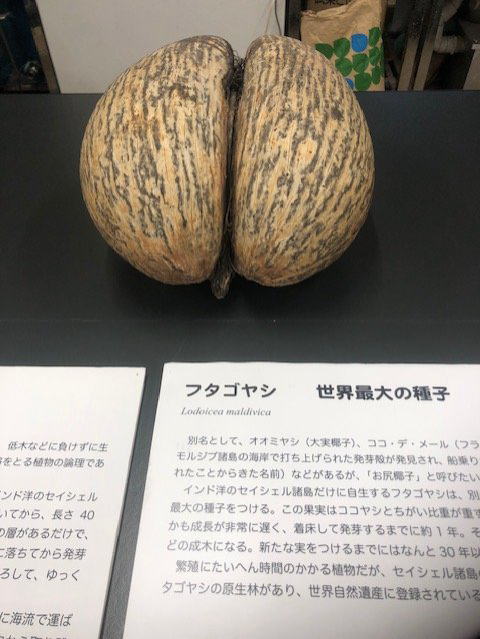

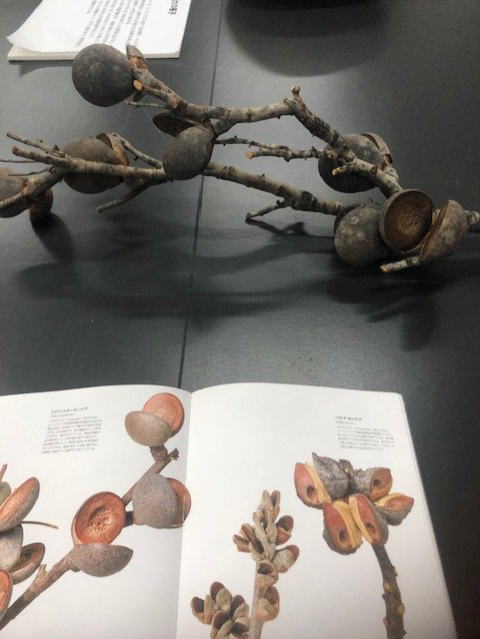

(右)オーストラリアの、火事になって初めて実が割れる植物です。火事の原因に雷が関係しているらしく、雨が降って雷が鳴り火事になる、火事になって種が散布され、その種はわずかな水分で発芽する、という事らしいです。

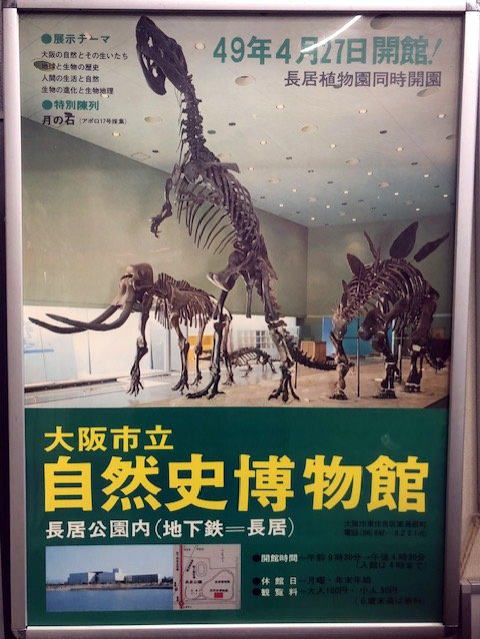

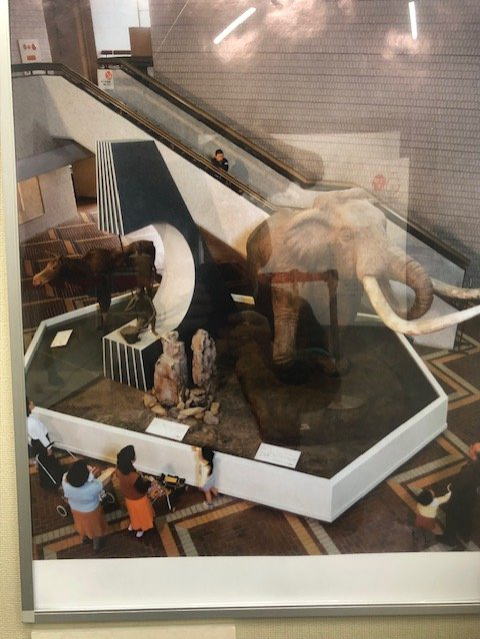

博物館50周年

2月8日

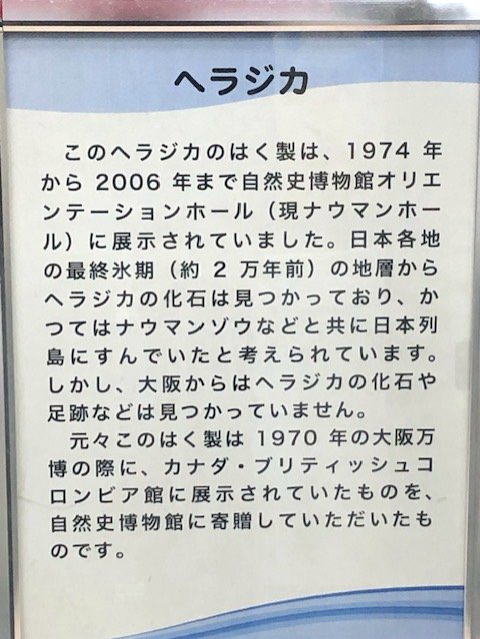

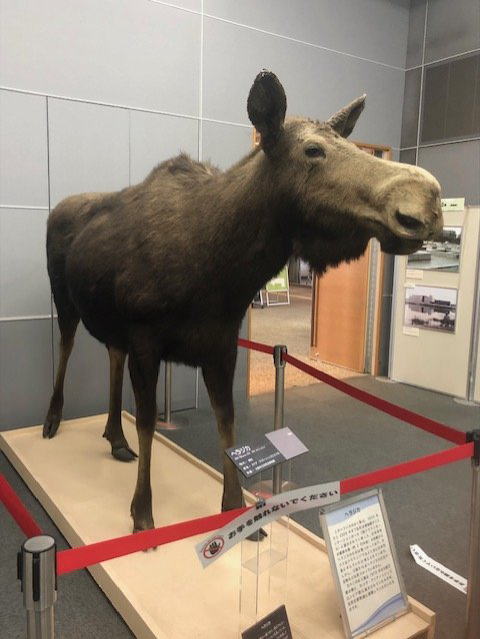

収蔵庫へ入ると、いつも定位置にいたヘラジカがいません。この子、前回の大阪万博で展示されていた子をもらい受けたものなので、今度の万博に再展示されるのかと思っていたら、「博物館50周年」という展示に出されているという事でした。情報センターの隅っこの部屋でその展示があり、普段あまりそちらへは行かないので気が付きませんでした。

(左)恐竜が3体しかいません。

(右)見にくいですが、ヘラジカがいます。その近くには、石器時代の人も。

当時は雄雌のペアだったそうです。オスは行方不明なんだそうな。

コウモリ

2月1日

久しぶりにコウモリしてきました。

先月より生息数が減っています。冬でも移動するんですね。